Entzheim sous l’Ancien Régime et sous la Révolution

Après le focus sur la période troublée de la Révolution en 2012, intéressons-nous à la vie publique de notre village des origines connues au Moyen-Âge jusqu’à la veille de la Révolution.

La seigneurie des Zorn

Possession des ducs de Lorraine puis de l’évêque de Strasbourg, le fief (seigneurie) d’Entzheim est attribué aux sieurs Zorn en 1297 par Ulrich, landgrave de Basse Alsace.

Il investit le chevalier Nicolas der alt Zorn de tous les droits et revenus en dépendant. Entre autres, il autorise les desservants des églises, nomme les prévôts et perçoit 1/5 de la dîme (impôt sur les récoltes). C’est dans l’actuelle rue de la Dîme que se trouvait l’un des quatre « greniers à dîme » (Zehnerschier).

Par la suite et jusqu’à la Révolution, Entzheim a été régi par la branche aînée des Zorn de Plobsheim qui ont introduit la Réforme protestante en 1559. Du reste, cette grande famille patricienne a donné le plus grand nombre de ses stettmeistres et ammeistres à la ville de Strasbourg.

En 1771, le seigneur Maximilien Auguste Zorn de Plobsheim rendit une dernière fois visite à ses sujets d’Entzheim. Toute la commune, le Pasteur Théobald Juch et les enfants en tête, lui prépara une réception enthousiaste n’imaginant pas qu’il s’agissait pour ainsi dire d’un adieu aux anciennes institutions. Bien que n’y résidant que rarement, les Zorn possédaient un château appelé « Junkerhaus » entouré d’un parc seigneurial situé à la hauteur de l’actuelle rue de la Blieth. Lors de la bataille du 4 octobre 1674, le village se trouvait au milieu des positions des Impériaux allemands opposés aux troupes du maréchal de Turenne. Il ne restait qu’un amas de ruines entraînant l’exode des habitants vers Strasbourg et Ostwald. Seul le château n’a pas été détruit. Vraisemblablement démoli sous la Révolution, la cave fut cependant épargnée pour devenir un lieu de stockage pour les paysans.

Une légende de l’époque en faisait un lieu hanté la nuit par un bouc noir et des démons maléfiques.

Les cours colongères

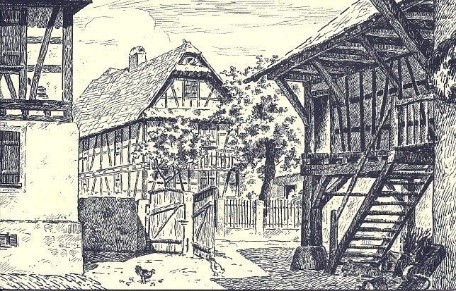

Depuis le Moyen-Âge, il existait une organisation rurale bien spécifique en Alsace, terre à vocation essentiellement agricole. Celle-ci reposait sur de grandes fermes : les colonges. Le seigneur avait le droit de percevoir des impôts sur les deux cours colongères (Dinghof ou Meierhof) d’Entzheim. Notre localité leur doit probablement son origine. Il s’agissait d’une association de fermiers dépendant d’un même propriétaire dénommé le « Meier ». Celui-ci n’exploitait pas lui-même son vaste domaine qui était divisé en parcelles louées à des colongers. Selon les règles (la rotule ou Dinghofrödel), les fermiers s’engageaient à cultiver le sol et à payer au bailleur la valeur d’une partie des récoltes.

- La cour Saint-Denis (Dionishof) est citée pour la 1ère fois dans une charte de 1138 en tant que bien du prieuré de Leberau (Lièpvre) qui lui-même dépendait de l’abbaye de Saint-Denis près de Paris. Une forêt d’une centaine hectares autour du village faisait partie de cette ferme. Après l’acquisition en 1450 par les Hospices Civils de Strasbourg pour 685 livres strasbourgeoises, la métairie fut appelée « Spittelhof » (ferme de l’hôpital) d’où cet emblème en forme de croix qu’on peut toujours trouver sur quelques vieilles pierres. La rue Saint-Denis (« Spittelgass », ruelle de l’hôpital) nous rappelle toujours son emplacement ainsi que son ancienne appartenance.

- Concernant la cour de Hohenstein, peu d’indications sont parvenues jusqu’à nous.

Les institutions rurales

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les seigneurs n’agissaient pas en maîtres absolus empêchant toute coopération et prise de responsabilités. Ils savaient défendre leurs droits et privilèges tout en laissant une bonne part d’autonomie administrative aux habitants. Les charges, dîmes et corvées étaient néanmoins très pesantes surtout pendant les années de guerre où la population subissait les cantonnements de troupes, la contribution aux charges des conflits sans compter de fréquents ravages.

- Le Schultz (ou Schultheiss « celui qui prononce un jugement ») : Autrement dit le prévôt qui occupait l’échelon inférieur de la hiérarchie féodale dans chaque village alsacien. En qualité de représentant de la communauté, il présidait le tribunal local et siégeait au Conseil des XIII. Le seigneur confiait cette charge à vie à un habitant considéré et natif du lieu. Il veillait à la sécurité du village, jouait un rôle d’arbitre dans les conflits et servait d’intermédiaire pour surveiller la rentrée de la dîme et l’exécution des corvées.

Le premier prévôt dont on retrouve trace est Hans Dietschen le Vieux. En 1472, il a soussigné le renouvellement du bail de l’hôpital de Strasbourg (Hospices Civils).

Il résidait rue de la Hache toujours appelée « Schutzegass ».

Après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, Louis XIV décida par ordonnance que les protestants seraient exclus de cette fonction. Ceux-ci ont réussi à contourner l’interdiction en dénommant leur prévôt « Stabhalter » (« celui qui tient le bâton », l’insigne des juges – cf. fonction de bâtonnier).

Entre le chef de la seigneurie (Herrschaft) et le prévôt, on trouvait un officier seigneurial : le bailli (Amstmann ou Vogt).

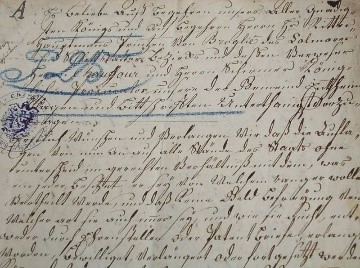

- Le Conseil des XIII : Le village était doté d’une assemblée comparable à notre conseil municipal à laquelle incombait la gestion des affaires communales. Ses membres étaient élus à vie parmi les concitoyens qui avaient le droit de vote. En cas d’empêchement, cinq membres remplaçants étaient prêts à siéger afin d’atteindre le nombre d’élus prévu. Pour se réunir, il fallait l’accord du seigneur qui s’y faisait représenter par le Schultz. Le Heimburger, véritable administrateur de la commune, prenait la tête de ce conseil. Chaque année en séance publique, il présentait les comptes qui devaient également être soumis à l’agrément du seigneur. Les ressources étant réduites, les guerres entraînaient de fréquents recours à l’emprunt. Le conseil des XIII devait se prononcer avant toute signature de reconnaissance de dette.

- L’Erstgericht (Tribunal local) : Entzheim était désigné comme « lieu de plaid », c’est-à-dire cour de justice locale où on plaide ses droits et demande réparation contre un tiers « au nom du seigneur ». Il était constitué uniquement d’habitants d’Entzheim : 3 à 6 jurés, 2 assesseurs (~ avocats), le Schultz et le Heimburger. Le jour de l’élection était un des plus grands événements de l’année. Son greffier était désigné par le seigneur. Les affaires portaient sur les contrats, les emprunts, les petits délits, la contestation d’ordonnances communales et tout autre conflit comme les bagarres. Le jugement ne devenait exécutoire qu’après l’aval du seigneur à qui revenaient tous les « forfaits » (amendes).

- Le Galgenplatz (place du gibet) : Le condamné à mort était conduit en ce lieu-dit situé dans la forêt qui existait près de l’emplacement de l’ancienne gare SNCF vers Hangenbieten. En 1645, dans une note insérée dans le registre paroissial, le Pasteur Sebastian Schmidt écrivait : « Le 26 décembre, le valet de ferme Martin Metz a poignardé André Fritsch avec un couteau à pain. Le coupable a été aussitôt emprisonné et condamné à mort par l’épée le 4 janvier. Il fut studieusement préparé par le bourreau à sa mort prochaine jusqu’au 6 courant où il fut exécuté à Entzheim mais avec une telle impatience qu’il renversa par deux fois le billot, jeta la coiffe avant que sans négligence la tête lui fut tranchée ».

Au 18ème siècle a eu lieu la dernière pendaison pour exécuter un criminel de passage qui s’était réfugié dans une colonge où il a commis un dernier larcin. Il prit la fuite mais fut repris à la sortie du village.

Les charges et emplois communaux

Toutes les institutions rurales ne furent pas supprimées par la Révolution : veilleur de nuit, pâtres, garde forestier et garde champêtre subsistèrent.

- Le veilleur de nuit (Nachtwachter) : Cette fonction a perduré jusqu’en 1915. Pour veiller à la sécurité du village, « hallebarde en main et le cor suspendu à l’épaule », le veilleur accomplissait plusieurs rondes nocturnes comprenant 10 arrêts bien établis. Dès quatre heures, il sonnait l’angélus du matin. Pour effectuer les tours de garde, il était accompagné d’un Beiwachter, charge incombant à tout homme âgé de 18 à 60 ans.

- Le garde-champêtre ou bangard (Bannwart) : Chargé de surveiller le ban communal, une fois élu (pour un an en général) et investi par le Schultz, il jurait de protéger les biens et les récoltes tant des riches que des pauvres. Lorsqu’il surprenait l’auteur d’une infraction, son autorité se bornait à lui réclamer un forfait (amende) reversé au seigneur.

Pendant des siècles, ces institutions demeurèrent inchangées tout en rendant les services dont la population avait besoin.

Borne ancienne (Dorfzeichen) en limite des bans d’Entzheim et de Blaesheim (avec blason des familles Zorn et Bock)

Pierre FRIEDRICHS – Conseiller Municipal

Entzheim Info n°25 – Décembre 2013

- Parmi les ouvrages consultés : Histoire d’Entzheim de W. Guggenbuhl 1937 – L’Alsace noble de E. Lehr – La vie en Alsace n°9

- Avec l’aimable collaboration de Georges Christmann pour la traduction des textes rédigés en écriture cursive gothique

Sous la révolution

En 2011, la commune a célébré le 200ème anniversaire de l’orgue. Arrêtons-nous sur la période trouble de la Révolution qui a juste précédé cet évènement pour en comprendre la portée sur les Entzheimois de l’époque.

A la veille de la Révolution, peuplé d’environ 530 habitants répartis en une centaine de « feux » (foyers), Entzheim appartient à l’évêque de Strasbourg depuis 1359. Celui-ci avait remis le village en fief à la famille patricienne des Zorn de Plobsheim qui y disposait d’un château.

Très traditionaliste, avec de nombreux particularismes, vivant à l’écart du reste de la France, l’Alsace ne s’attend pas à affronter autant de bouleversements quand en janvier 1789 le roi Louis XVI, pour la 1ère fois depuis 1614, convoque les états généraux composés des trois ordres hérités du Moyen Age : noblesse, clergé et tiers état. En même temps, il ordonne la rédaction de cahiers de doléances. Lorsque le 17 mai le tiers état se réunit à Versailles en Assemblée nationale constituante, la plus célèbre des révolutions est née. Dès lors, le mouvement se répand très vite dans le pays.

- Le cahier de doléances d’Entzheim

Conservé aux Archives Départementales, on y trouve les 17 doléances des habitants rassemblés pour l’occasion « afin de faire des propositions d’intérêt général ».

Elles sont adressées à l’Assemblée Provinciale par les procureurs royaux Chauffour et Schirmer.

Les revendications portent essentiellement sur les droits, les impôts, la réforme de l’administration et d’autres à caractère plus local.

Quelques exemples :

Le peuple désire que :

- les droits seigneuriaux soient abrogés et que tous soient égaux devant l’impôt en fonction des revenus,

- les receveurs généraux de la province ainsi que la vénalité des charges soient supprimés,

- les organisations villageoises soient maintenues,

- les impôts sur les fourrages soient supprimés et que des pâturages soient mis en commun,

- les privilèges locaux soient maintenus.

Beaucoup de lois importantes seront inspirées de ces cahiers. Ainsi, l’abolition des privilèges (donc la fin de la féodalité) est votée dans la fameuse nuit du 4 août 1789.

A l’aide du « Protokoll und Tagebuch der Gemeinde Entzheim » trouvé aux Archives Départementales, nous pouvons suivre l’évolution de la situation locale au fur et à mesure des nouvelles lois adoptées à Paris. Il s’agit en fait du « registre des décisions » fidèlement tenu à jour à partir de 1790 sous l’égide des maires successifs.

1789 – 1791 : L’enthousiasme du début

Dans une période de crise économique aiguë, par les immenses espoirs qu’elle suscite, les débuts de la Révolution trouvent un accueil globalement enthousiaste en Alsace comme ailleurs.

Peu après la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, Entzheim décide de s’associer au rassemblement national du 23 juillet à Paris. Le pasteur Johann KUSS lit aux paroissiens le décret qui est affiché publiquement. Dans la foulée, placés sous l’autorité de la municipalité, deux gardes nationaux sont nommés pour garantir l’obéissance aux lois et veiller à la sécurité de tous.

Toutes les vieilles institutions rurales ne sont pas abrogées. Certains emplois communaux, tel que pâtre, garde-champêtre et veilleur de nuit, subsistent (jusqu’en 1915 pour ce dernier, chargé de veiller à la sécurité du village « hallebarde à la main et le cor suspendu à l’épaule ». Après ses rondes nocturnes, il sonnait déjà l’angélus à 4 heures du matin).

Fin 1789, une loi transforme la paroisse en « commune » constituant l’unité administrative de base. A partir de janvier 1790, Entzheim est administré par un conseil municipal élu en principe pour 2 ans. Il se compose de 4 conseillers municipaux, 4 notables, du premier maire d’Entzheim Jakob FRANCK et de Johannes HUMANN en qualité de syndic communal. Aux élections suivantes de novembre 1791, Bastian ANDRESS devient maire avec 88 voix sur 150. Il est réélu en décembre 1792 avec Johannes KUNTZEL au titre de syndic communal.

Pour supprimer les références à l’Ancien Régime, l’Assemblée nationale constituante adopte une nouvelle organisation territoriale en mars 1790 : Entzheim est rattaché au canton de Geispolsheim faisant partie du district de Strasbourg lui-même dépendant du département du Bas-Rhin administré par un Procureur syndic élu pour 4 ans.

Toujours remplie d’espoir, la population alsacienne célèbre dignement la première « Fête de la Fédération du Rhin » le 13 juillet 1790 à Strasbourg (Plaine des Bouchers). Entzheim y délègue ses gardes nationaux.

L’application de lois de plus en plus anticléricales conduit à des changements radicaux affectant la commune. Le 16 janvier 1791, à l’issue de son culte, le pasteur Johann KUSS est contraint d’abandonner son ministère. Toutefois, le droit de continuer à résider dans le village lui est accordé par les autorités municipales.

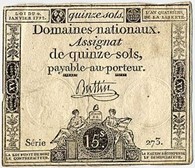

1792 – 1794 : Le ciel s’assombrit sous la Terreur

Principalement pour financer la guerre déclarée à l’Autriche le 20 avril 1792, de lourdes contributions sont imposées à la commune. Le 9 octobre 1792, sur réquisition du maire devant la population réunie, trois gardes nationaux célibataires sont désignés. Dès le lendemain, ils doivent se rendre à Strasbourg pour être enrôlés. En juillet 1793, le Procureur syndic du Bas-Rhin demande 8 nouveaux « volontaires ». Finalement, seuls 5 hommes sont exigés. La commune devra leur verser une rente annuelle de 100 livres ainsi que 24 livres pour frais de voyage.

A la suite des lois contre l’église, de la remise en cause des particularismes régionaux et de la création des tribunaux révolutionnaires (dont le redouté Euloge SCHNEIDER fut le premier « accusateur public » du Bas-Rhin – voir Entzheim Info n° 23), très vite l’enthousiasme révolutionnaire de la population alsacienne s’émousse. Le 21 septembre 1792, le lendemain de l’abolition de la royauté, débute l’an I de la République française. Lorsque le roi Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, la Révolution est définitivement déconsidérée en Alsace.

La loi du 10 juin 1793 charge les municipalités de délibérer sur l’opportunité et les conditions de partage des biens communaux. Mais les habitants décident de garder le fonctionnement antérieur avec une répartition provisoire : Sur les 180 acres (~ 73 ha), 40 sont distribués aux habitants, 40 réservés pour les pâturages communaux, 14 utilisés en communauté et 86 acres restent à partager.

A chaque passage de troupes, la « ci-devant » commune d’Entzheim est sollicitée pour leur procurer vivres, fourrages et transports. Elle est également appelée à mobiliser ses hommes célibataires volontaires de 16 à 60 ans avant la « levée en masse » (conscription) votée en août 1793. Parallèlement, la commune reçoit d’incessantes visites des nouveaux commissaires du gouvernement chargés de réquisitionner récoltes, animaux, matériels…Par exemple, le 1er frimaire (20 novembre 1793) : 15 hommes et 2 voitures, le 7 frimaire : 30 porcs.

Le 27 novembre 1793, la municipalité reçoit l’ordre d’élire un commissaire chargé de la réception des déclarations de l’emprunt patriotique forcé auquel le maximum d’habitants doit contribuer : Karl Gottlieb MAUCKE, un Allemand résidant depuis peu à Entzheim, est élu.

Le 21 brumaire de l’an II (11 novembre 1794), le citoyen DIDIERJEAN se présente à la maison commune d’Entzheim pour enquêter. Le tocsin ayant rassemblé les citoyens, le commissaire les informe qu’il est venu « épurer » l’administration communale. Chaque habitant est questionné sur le comportement politique et moral de leur maire Bastian ANDRESS. Mais les habitants font bloc et répondent par un silence glacial. Le commissaire décide alors de laisser provisoirement les administrateurs en place.

1795 – 1797 : Le calme revient peu à peu

Son action à la tête du Comité de Salut Public ayant conduit à trop d’excès et d’injustices, Robespierre est guillotiné à son tour le 9 thermidor (25 juillet 1794). Le soulagement tant attendu se fait attendre dans la commune dont le passif atteint 7392 livres en 1795 ce qui n’est pas surprenant compte tenu de tous les maux subis.

Le 26 germinal de l’an III (15 avril 1795), la commune reçoit l’ordre d’arrêter et désarmer ceux qui ont participé à des actes violents sous la Terreur avant le 9 thermidor. Mais aucun cas n’est signalé.

Fatigué par la succession de difficultés, la démission du maire ANDRESS entraîne le 9 mai 1795 de nouvelles élections en place publique sous la direction du commissaire SCHMUTZ. Après bien des hésitations, Johann Adam FREYSZ accepte le mandat de maire qui prend l’appellation d’ « agent municipal ».

La Convention ayant autorisé la reprise des cultes sous réserve d’un vote favorable des citoyens, le pasteur KUSS peut réintégrer son ministère le 31 mai 1795 après de longs mois de mise à l’écart.

Enfin, les réquisitions, si craintes pendant la Terreur, diminuent sensiblement. En revanche, les passages de gendarmes, de hussards se multiplient et continuent d’appauvrir les villageois, ceux-ci devant les ravitailler. Au cours d’une soirée trop arrosée, un militaire provoque l’incendie d’une grange qui a failli s’étendre à la moitié du village.

L’arrivée du Directoire en octobre 1795 marque la fin de la Révolution. Mais toutes ces vicissitudes ont anéanti les moyens des Entzheimois auxquels les créanciers réclament une dette de 21 260 livres ! Il a fallu attendre le Consulat avec l’avènement de Bonaparte en 1799 pour retrouver une situation plus favorable.

Avec le recul, il est indéniable que la Révolution a été une période essentielle de l’histoire du pays. Mais le passage de l’Ancien Régime à un monde nouveau ne pouvait pas se faire sans troubles, remises en cause, contraintes et souffrances auxquels les Entzheimois de l’époque n’ont pas pu échapper.

Quoiqu’il en soit, nous profitons toujours des principaux acquis de la Révolution et continuons de mettre en avant les symboles patriotiques nés pendant cette période.

Pierre FRIEDRICHS – Conseiller Municipal

Entzheim Info n°24 – Décembre 2012

- Parmi les ouvrages consultés : Histoire d’Entzheim de Willy Guggenbuhl 1937 – L’histoire de Strasbourg de Rodolphe Reuss – L’Alsace sous la Révolution – Journal de l’Alsace du Pr. Bernard Vogler – La Révolution dans le canton de Geispolsheim.

- Avec l’aimable collaboration de Georges Christmann pour la traduction des textes rédigés en écriture cursive gothique

(La rédaction des textes administratifs en français n’est devenue obligatoire – en théorie – qu’à partir de juin 1792).